Ehinger Tor Ulm

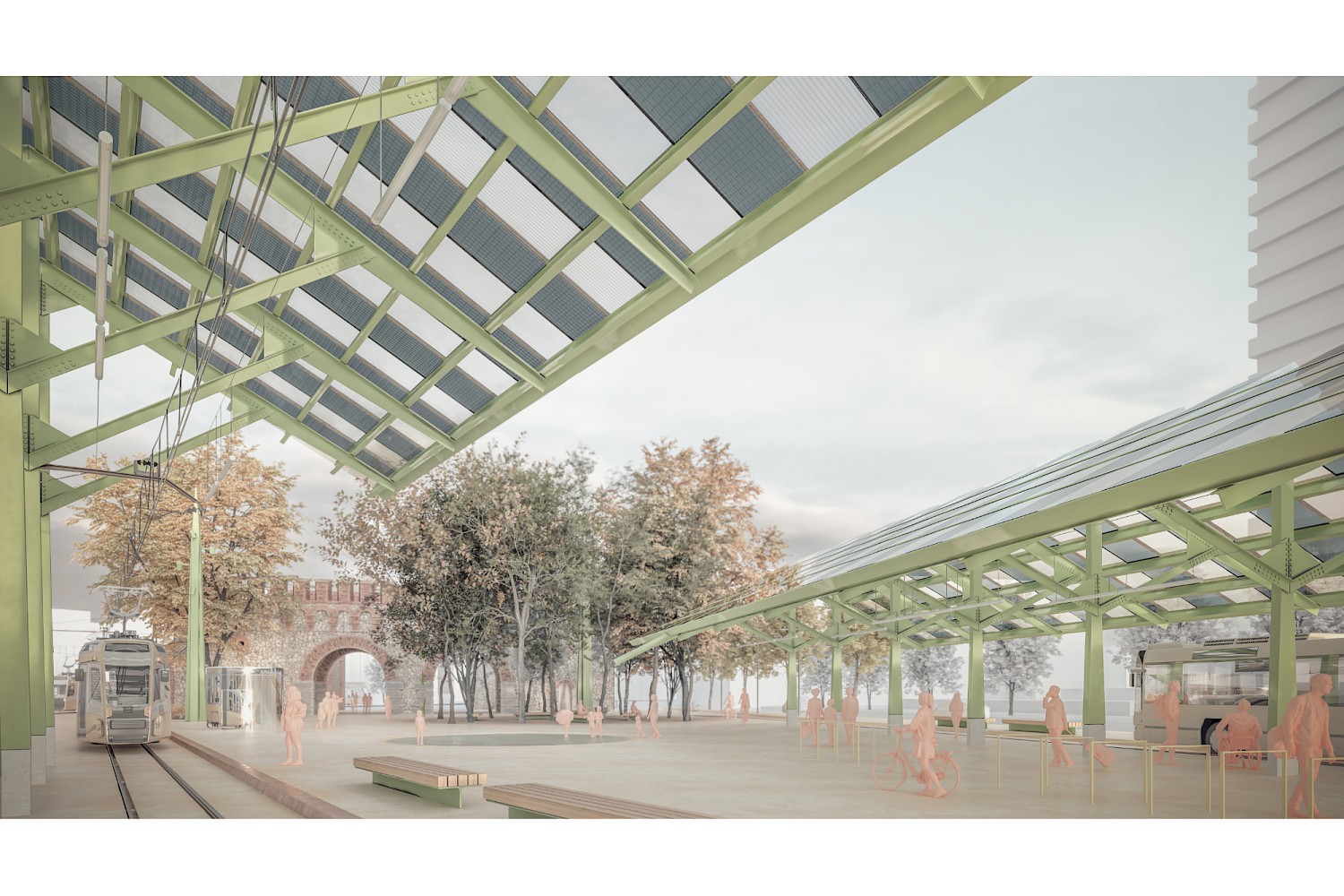

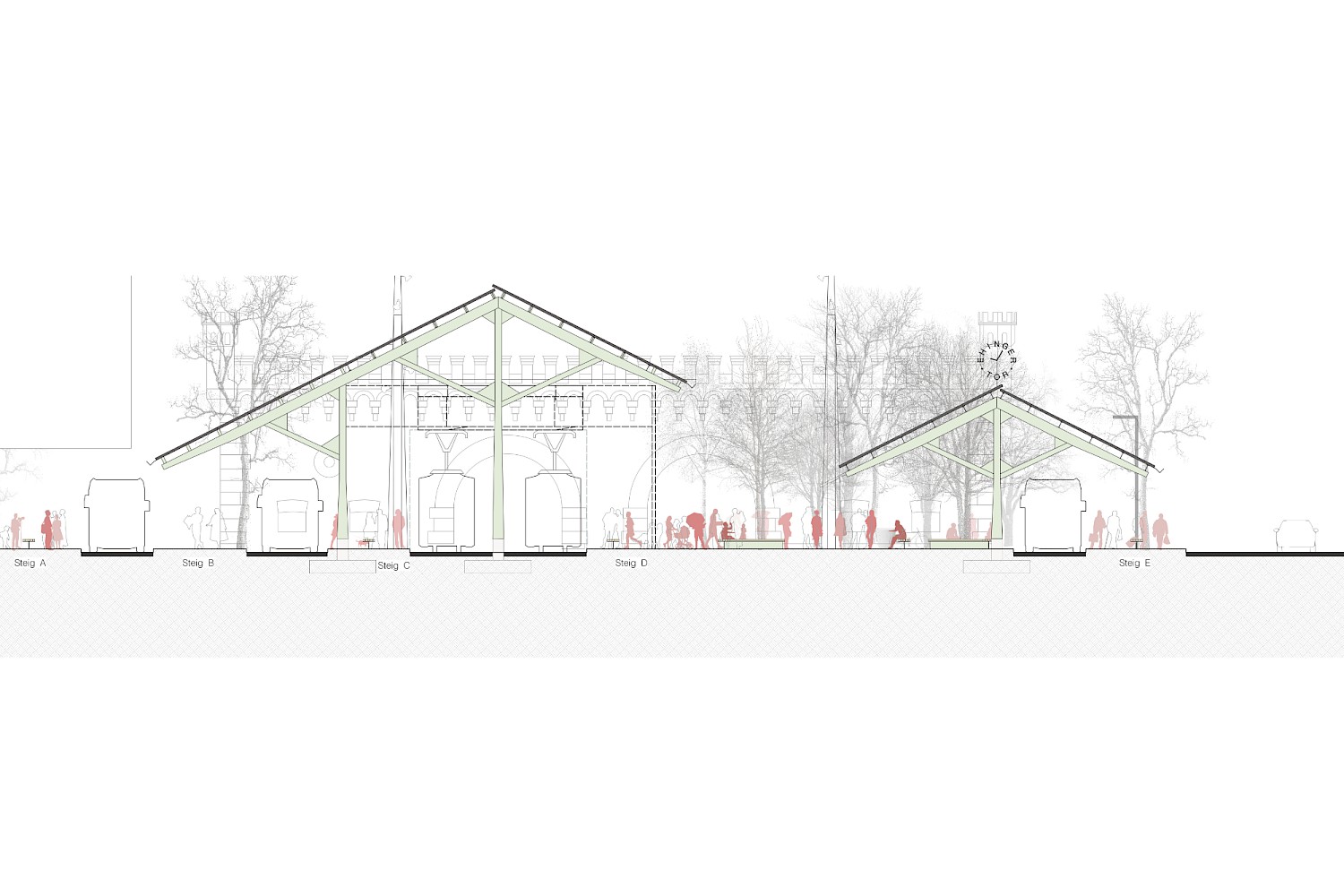

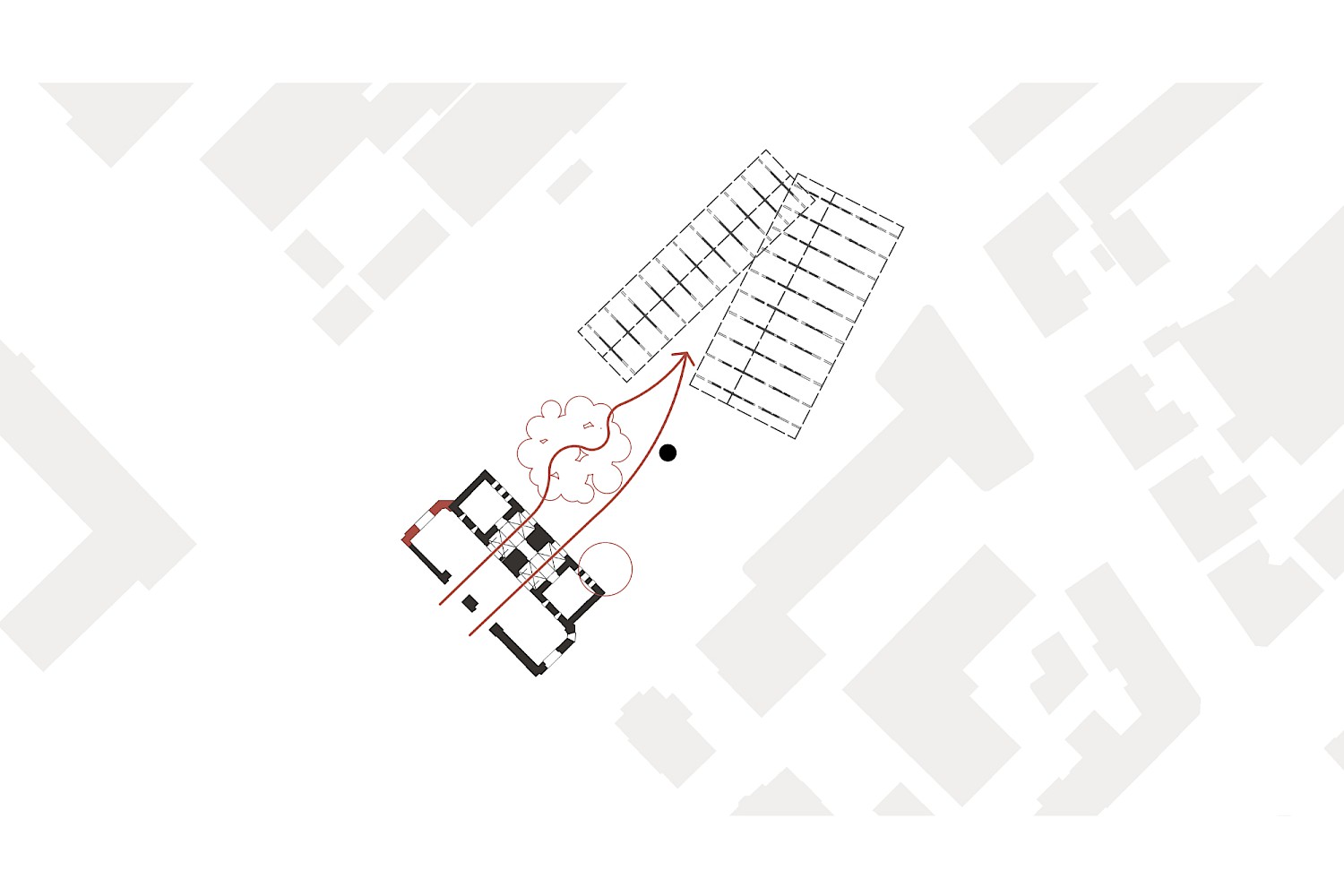

Die bestehende Dachstruktur über den Gleisen spannt einen Raum auf, der dem historischen Ehinger Tor eine eher untergeordnete Rolle im Stadtraum zuweist. Der neue Entwurfsansatz löst diesen Raum in zwei Dächer auf, die der Geometrie der geplanten Gleisanlagen folgen, sich jedoch am Ende des Platzes überlagern und verschneiden. Dieser Moment erzeugt eine zweite Torsituation an der Schillerstrasse als Gegenüber zur alten Festungsanlage. Die Verdrehung der beiden Dächer erzeugt sowohl eine Verbindung der Wartesteige, als auch eine scherenartige dynamische Öffnung der Bahnsteigüberdachungen Richtung Tor. Sie formuliert eine umfangende Geste in Richtung Torbau, eine Abgrenzung zu den seitlichen Straßen, jedoch mit gebührendem Abstand zur alten Wallanlage. Die neuen Dächer formulieren einen atmosphärischen Raum, dessen Vorbilder die Infrastrukturbauten des 19. Jahrhunderts sind. Infrastruktur hieß Form, Farbe, Material, Ornament und Licht. Industriehallen wurden wie Kathedralen gebaut, Technik und Nützlichkeit bedeutete Schönheit. Diese Bauten standen Pate für das neue Dach am Ehinger Tor und verknüpfen die historische Toranlage der ehemaligen Stadtmauer mit der Gegenwart. Eine feingliedrige Stahlkonstruktion trägt ein identitätsstiftendes, transluzentes Dach aus dunklen PV Modulen und Profilglas und erinnert in seiner filternden Wechselwirkung an Markthallen des Jugendstils, bietet Schutz vor Regen, Sonne und der Härte der Straße. Fügungen und Verbindungen sollen Ornamente werden, die Farben Dialoge mit dem Bestand aufspannen. Alle Elemente haben Ihren Ort, Ihre Wirkung. Die Wasserspeier von den Dächern speisen die kreisförmige Wasserfläche und erzeugen bei Regen ein natürliches akustisches Störgeräusch im Straßenlärm. Das Toilettenhäuschen als verspiegelte Interpretation einer Litfaßsäule, spiegelt die Umgebung und bietet durch die Dynamik der Bewegungen der Menschenströme und Strassenbahnen ein kinetischen Moment. Den linearen Dächern wird im Zwischenraum zum Tor eine runde Öffnung im Stadtboden und damit ein kräftiger Kontrapunkt entgegengesetzt. Ein Baumhain aus Gehölzarten, die sich an die Liste der potenziellen natürlichen Vegetation orientiert, besetzt die offenen Flächen und schafft ein Volumen, das sich im Kontext der Gebäudevolumina um und auf dem Platz behaupten kann. Es entsteht ein eigenständiges und identitätsstiftendes Ensemble. Das Ehinger Tor gibt zwei Wege frei. Der nördliche Weg führt auf den Hain zu und durch ihn hindurch. Im Schutz der Bäume finden sich Orte mit Aufenthaltsqualität und Sitzgelegenheiten. Sie sind in der Höhe nach Altersgruppen differenziert, mit und ohne Lehne sowie einander zu- und abgewandt. Das südliche Tor gibt den Weg ungehindert in Richtung Steige frei. Somit sind einerseits Verweil- und Kommunikationsmöglichkeiten gegeben und andererseits hat der eilige Gast die Möglichkeit den direkten Weg zur Bahn oder zum Bus zu wählen. Das Oberflächenwasser der Dächer wird über Speier einer Vertiefung im Stadtboden zugeleitet und dort gesammelt. Ein Überlauf versorgt den Schwamm der großen Baumrigole unter dem Baumhain. Der temporäre Wasserspiegel reflektiert den Himmel und die Passanten/innen können ihr Spiegelbild wahrnehmen. Im Hain gibt ein Brunnenstein mit einer niedrigen Trinkwasserfontäne ein Geräusch wieder, das leise gegen den umgebenden Verkehrslärm ankämpft. Es kann den aufmerksamen Gast gedanklich an einen anderen Ort bringen, während das Wasser eine Erfrischung an einem heißen Sommertag anbietet. Der Hofraum im Süden vor dem Tor wird im Norden wieder geschlossen. Er stimmt auf den Durchgang durch die beiden Tunnelgänge ein, die auf den offenen Platz im Norden des Ehinger Tors leiten. Die beiden Dächer fassen wiederum eine hofartige Situation, die einen Abschluss der Raumfolge bilden. Ein durchgehender Stadtboden aus einem Farbasphalt in einem sandfarbenen warmen Ton überzieht die gesamte Fläche einschließlich der Steige, Fahrbahnen und Gleisbereiche. Er hebt sich leicht von der Umgebung ab und vermittelt eine angemessene und robuste Wertigkeit.

In Zusammenarbeit mit Koeber Landschaftsarchitektur